玉川上水(たまがわじょうすい)

玉川上水(たまがわじょうすい)のこと、知っているかな?

玉川上水ってしってる?

みんなは玉川上水を見たことがありますか?

春は桜がきれいで、夏は緑がおいしげり、おさんぽする人もいると思います。

玉川上水の歴史(れきし)

上水がつくられたのは、1653年(承応(じょうおう)2年)。

徳川家康(とくがわいえやす)が江戸(えど)幕府(ばくふ)をひらいてから50年ほど後のこと。

江戸とは今の東京都心(としん)のことです。

江戸にはすでに神田(かんだ)上水(じょうすい)がありましたが、人口(じんこう)がふえ、水が足りなくなっていました。

そこで、幕府(ばくふ)は、庄右衛門(しょうえもん)、清右衛門(せいえもん)の兄弟(きょうだい)に新しい用水路(ようすいろ)をつくるよう命(めい)じました。

水路とは、川などの水源(すいげん)からはなれた場所(ばしょ)に水をひくために人工的(じんこうてき)につくられた水路(すいろ)のことです。

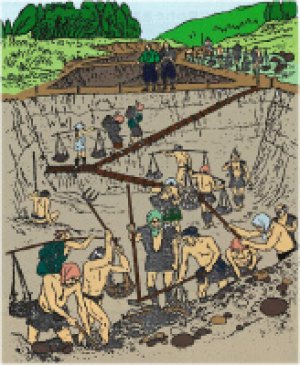

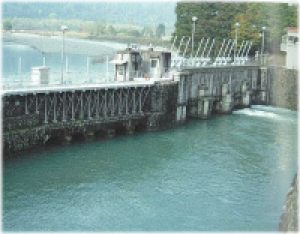

羽村(はむら)に水のとり入れ口をつくり、多摩川(たまがわ)の水を引き、江戸の四谷(よつや)まで、43キロメートルをほりました。

さらに、この先は水門をつくり、江戸城(えどじょう)や武家地(ぶけち)、町人地(ちょうにんち)にもはいすいされ、おもに飲み水に利用(りよう)されました。

二人の兄弟はやがて、「玉川」という名字をもらいました。

玉川兄弟と、多摩川ぞいの村の農民(のうみん)たちも昼も夜もこうたいではたらき、なんと8か月というスピードでかんせいさせました。

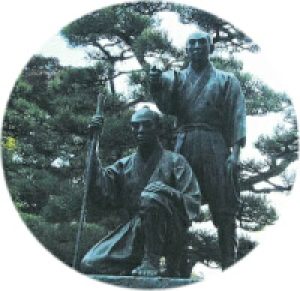

玉川兄弟の像(ぞう)

玉川兄弟はもともと江戸(えど)の町人(ちょうにん)だったという話や、 多摩川(たまがわ)ぞいの村(むら)の農民(のうみん)だった、羽村(はむら)の出身(しゅっしん)だという話(はなし)もあります。

玉川兄弟の子孫(しそん)が書いた記録(きろく)では、幕府(ばくふ)から与(あた)えられたしきん6,000両(りょう)は工事(こうじ)のとちゅうでつかいきってしまったということです。

そこでふたりは、自分(じぶん)たちの家屋敷(いえやしき)をうってお金をつくり、工事をやりとげたのだとか。

みずくらいど

玉川上水の工事は2回にわたって、しっぱいしたという話があります。

はじめは、現在の国立市(くにたちし)からほりはじめてしっぱいし、次は福生からほりはじめてしっぱいしたと記されていました。

3回目、羽村からほりはじめてせいこうしました。

福生でのしっぱいは、上水に水をながしたら熊川村(今の福生市くまがわ)で水がのこらず地中(ちちゅう)にすいこまれてしまったといいます。

このことから水喰土「みずくらいど」の名がたんじょうしました。

今も、みずくらいど公園内でほりあとを見学することができます。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページに関するお問い合わせ

福生市役所

〒197-8501 東京都福生市本町5

電話:042-551-1511